高校“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”的回访,也是向非遗传统学习的机会。对于生活里活态文化的非遗传统,许多仍是我们未知的领域。担负培训的高校应当常态化地到多民族社区考察和社会实践,对不同非遗文化艺术类型深入学习研究,这也是非遗培训的重要内容和基础。以社区为本的传承人群培训,应当建立在非遗文化本体可持续的价值基础上。而把非遗作为资源向衍生品的延伸与创新实践,同样需要有源自文化遗产灵感的文化原创精神。今天,大部分非遗资源仍然是学院知识体系之外的文化存在,而多民族村庄其独特的融历史与现实共存语境的社会生态,更有待我们去敬重和认知。这里陆续推出的中央美院非遗中心硕博士关于培训回访的田野考察纪实,即是大学向民间致敬的社区学习实践。

蔡祖三老师用他的小面包车载着我一路驶向雪溪乡桥西村,路过三魁镇时,他指给我看“这就是薛宅,最老的祖师爷以前便供奉在这里,有几百年的历史了,至今当地民间还流传许多有关薛宅戏师爷显灵为人治病的故事。”

蔡老师的剧团引起了我极大的兴趣,泰顺县长春木偶剧团是他从父亲那里接手的,传统的民间木偶剧团有很大的松散性,即戏班子里的人都是临时组建起来的,这只得使我更加期待。太平戏公演的时间是农历七月初八(8月10日)至十四日(8月16日),七天时间与剧团同吃同住,我试图摸清民间剧团成员构成关系,呈现出祭祀活动在活态文化空间和民众参与方面所表现出来的鲜活特点,探究木偶戏在民间社区存在的内驱力,以及“艺术”是如何让生活更加“太平”。

泰顺县雪溪乡桥西村新开发区空地,长春木偶剧团的艺人和村民正在一起搭建戏台。摄影张冬萍

一条担子,两个班

蔡祖三是泰顺县长春木偶剧团的班主,他的木偶担子有六十多身木偶,其中有一半的木偶头是出自季桂芳和季天渊父女之手。农历七月,雪溪乡桥西村的村民找到蔡祖三,邀请他来公演七天连台木偶戏——太平戏《娘娘传》。演出的是“路头戏”,所谓“路头戏”没有剧本和固定的唱词说白,只有故事框架和分场提纲,戏班7个人都是蔡祖三打电话临时喊过来的。

长春木偶剧团艺人在挂木偶,悬挂木偶时要按一定顺序以方便提线艺人表演,从左至右依次是文堂、中堂、武堂。摄影张冬萍

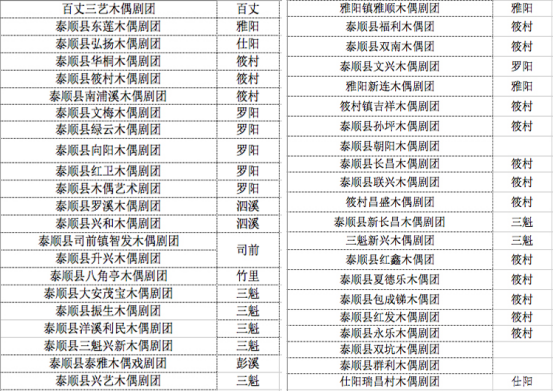

目前泰顺传统的民间木偶戏班登记在册的有43个,这些戏班可分为两类,一类是松散型的,艺人都是插班演出,没有固定的所在戏班,这类戏班包括长春木偶剧团在内共有23个;一类是严谨型的,这21个戏班成员都是固定的。民间木偶剧团的演出常以连台本的神戏为主,演出时间集中在夏季7月份农闲时期以及年节时分,以祭祀为主,目的都是求保一方太平。

泰顺传统的民间木偶戏班列表。制表张冬萍

蔡祖三(男,46岁,仕阳镇双桥村人)、翁士升(男,52岁,筱村镇翁山乡外洋村人)、雷美银(女,53岁,泰顺县罗阳镇洲岭村人)均是负责前台提线的艺人。正所谓“戏班生意的好坏主要看前台提线技艺”,因此对戏班核心人物的口述调查,便具有独特的代表意义,既反映出木偶艺人的传承谱系,木偶戏的发展脉络和传承现状,又反映了泰顺地区的俗神信仰在生活中所扮演的角色和重要意义,同时,也带来活态文化中艺术和生活关联性的思考。

蔡祖三作为戏班的班主是前台提线的一号人物,他15岁起便跟随父亲学习提线,是泰顺表演提线艺人中最年轻的,也是木偶戏表演县级传承人。85岁高龄的父亲蔡家恭是木偶戏表演市级传承人,19岁学习提线木偶戏和后台吹打乐队,一直演到76岁,从艺65年,父亲承办仕阳区长春木偶剧团担任团长,从师林霖森,也曾经常和黄泰生一起演出。多年来长春木偶剧团演出的木偶戏《陈十四娘娘传》、《水漫金山》、《包公》等,都是父亲根据历史书重新改编而来。农历七月初八蔡祖三在桥西村公演的《娘娘传》就是父亲传给他的活态剧本。

翁士升从14岁时也便开始学习提线,15岁时跟随民间剧团下乡演出,16岁进入泰顺木偶艺术剧团,跟随黄泰生、林守钤两位老师学习提线技艺,由于无法维持经济,在20岁时他选择离开剧团。他喜欢表演猴子特技,时隔几十年,忘不了自己热爱的艺术,于是在2015年重新回归到木偶戏舞台。

雷美银是罗阳镇的畲族人,前台提线和后台吹打她都精通一些,小时候唱越剧,大概27岁开始表演前台木偶提线,提线技艺都是跟随私人剧团边学边演,师从王成义,也曾跟随县木偶剧团里可以同时吹两个唢呐的薛仕东学习过吹打,平时更多的是做红白事的乐队,很少跟随木偶戏下乡演出。

演出第六天,蔡祖三因为嗓子不适请来了县木偶剧团的蔡晓华来帮忙,54岁的蔡晓华是双桥村人,79年跟随父亲学打击乐,80便跟随黄泰生学习,是黄老师的关门弟子。

前台提线艺人正在表演木偶戏《娘娘传》,从左至右依次为雷美银、蔡晓华、翁士升、蔡祖三。摄影张冬萍

两个班指的是弹唱班和吹打班,两种班的人员组成及或活动地区也是相对稳定的,他们既搭成木偶戏班子出门演出,平时又为红白事弹唱或吹打服务。

毛显气(男,69岁,仕阳镇雪临村人,后台拉京胡、吹唢呐)、郑炽芽(男,69岁,雅阳镇松阳村人,后台敲锣)、马钰存(男,51岁,福建福鼎西阳村人,后台打鼓板)、林赛兰(女,54岁,仕阳镇溪东村人,后台拉京二胡),组成了此次木偶戏演出的后台乐队。

文化大革命以后,1979年,泰顺县木偶剧团成立,1980年,为了培养木偶戏艺人,由黄泰生、林守钤担任教师并招生创办木偶艺人培训班,此次参加桥西村太平戏公演的前后台艺人大都师从黄、林两位老师。然而,随着老艺人去世、木偶艺术水平下降,似乎木偶戏的发展也到了后继乏人的地步。

雪临村的人都叫毛显气“唢呐王”,让我想起了无双镇的“唢呐王”焦三爷,这是一个讲述“百鸟朝凤”唢呐曲子传承人如何在时代变革下坚守唢呐技艺和道义的故事。借“乡土”和“唢呐”之题,我只是想表达在民间艺术和强势的传统文化相冲击时,民间艺人坚守的无奈和传承的迷茫之感。对于泰顺,木偶戏的生命正如借游天明父亲之口说出的那句话:“无双镇不能没有唢呐”。

后台乐队艺人,从前至后依次为马钰存、郑炽芽、林赛兰、毛显气,林赛兰和翁士升是木偶戏表演艺人中仅有的一对夫妻。摄影张冬萍

雪临村69岁的“唢呐王”毛显气,正在后台拉京胡。摄影张冬萍

廊桥遗梦

雪溪乡景色。摄影张冬萍

雪溪乡是温州市泰顺县辖乡,雪溪乡有桥西、桥东、洋面、富头、柳溪、岩溪、武岭、大龙口8个行政村,后来,洋面与富头合并为双桥村,柳溪和岩溪合并为双溪村,除了合并后的双桥和双溪村人口略多以外,其它几个村子大概均有一千余人,桥西村目前约有984人。雪溪乡台风频繁,降雨量常年充足,农作物以水稻为主,也种植“乌牛早”茶叶,收入还可以。村里人说,武岭、桥西等经济条件比较稳定,村子里一半以上的人口都在外地打工或创业,主要经济来源靠在外地经营房地产。

桥西村雪溪桥下有一条碇步,是早年用条石在浅水的涧流溪中筑起的一个个石磴,远远望去像一只只露出水面的乌龟背,故又名“鼋鼍桥”。晚饭过后和戏班几位老师走着碇步,一路打着水漂,听着他们走过的风风雨雨,天上的云倒映在仕阳溪,红的、黄的、紫的、蓝的,像是演绎着每个人多彩的故事。我心里默默数着一步、两步、三步……只觉得一切都安静得美好。

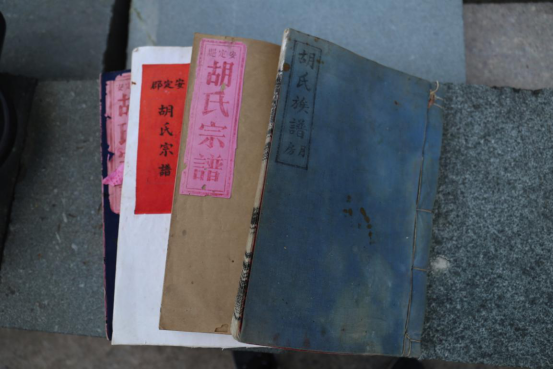

村里的大部分村民都是胡姓,桥西村副主任胡荣陈家里有一本民国丁丑年1937年的胡氏宗谱,记载了胡氏的源流。他告诉我,胡姓是清代的时候由于战乱从甘肃迁过来的,已经有300年历史,目前村里大都是胡氏的第17代传人,迁居不久便在此地建起了胡氏大院,这是旧时地主的院子,前前后后共建了40年,至今也有280多年的历史。村里外姓人只有三四十口。

夕阳下,雪溪桥旁的碇步,行人来来往往从桥西到桥东、从桥东到桥西,比起雪溪桥村民更喜欢走碇步。摄影张冬萍

桥西村副主任胡荣陈家里保管的不同时期抄录和印制的胡氏族谱。摄影张冬萍

坐落在桥西村的胡氏大院,只有几位老人还居住在此,随着旅游业发展,参观胡氏大院的游客越来越多,多少打破了往日的宁静。摄影张冬萍

临水平妖传

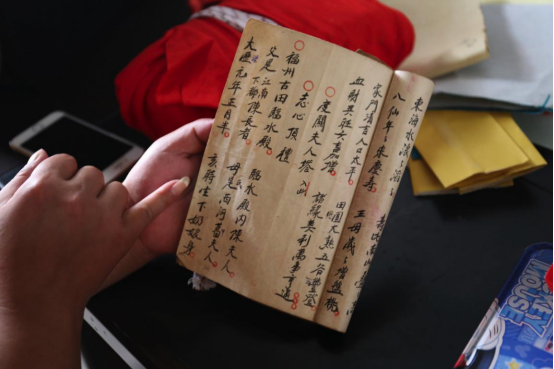

陈十四信仰是中国传统社会重要的民间神灵信仰之一,在浙西南民间历史流传中,人们以说唱、表演、参拜、祭祀等多种方式传诵着她的故事。陈十四娘娘,原名陈靖姑,又称“临水夫人”、“顺天圣母”、“注生娘娘”。桥东村道长季庆典保存着爷爷季保真的手抄本,其中记载了陈十四娘娘的事迹:

“福州古田临水殿,临水殿为陈夫人,父是江南下都陈长者,母是西河葛夫人,大历元年正月半,亥时生下奶娘身,将独五龙来吐水,金盆底水洗娘身,一岁三岁奶零利,三岁四岁奶聪明,五岁六岁奶食菜,七岁八岁奶看经,九岁十岁绕龙来绣凤,十一十二看花园,春看扶桑花正发,夏看荷花满池塘,秋看石榴对金菊,冬看梅花片片香,百般花园都看了,回到江边看龙船,龙船双双游东海,奶娘独自在江边,思量闾山去学法,不知闾山在何方,太白仙观云头现,荷叶化作白龙船,一时强风漂浪起,直到闾山大洞门,闾山法主当堂坐,五营兵马排两边,法主当时就问答,你是何州哪县人,夫人即将便应答,吾是福州古田人,父是江南下都陈长者,母氏西河葛夫人,大历元年正月半,亥时生下奴奴身,即因天下妖魔乱,特来学法救万民,即见男人来孝法,未见女儿到闾山,男人学法男人教,女人学法女人传,王母七娘亲来接,引到闾山后花园,九郎天宫去赴会,法书交付王母娘,法主当时亲吩咐,第七教起第十全,七娘当时听错了,第一教起第十全,第一教奶飞天并覆地,第二教奶水面作旱王,第三教奶通三界,第四教奶古骨炼成人,第五教奶牵云来遮日,第六教奶斩草落平阳,第七教奶娘推生并落孕,第八教奶点石炼金银,第九教奶九州与兵马,第十教奶破庙灭邪精,十本法书从头教,从头到尾教奶娘,奶娘法书都学了,回转凡间救万民,第一收了乾霞精,第二救起马夫人,第三斩了南蛇断,第四救起皇后娘,上救皇后下救万民,有求皆应无愿不从,一斗油麻分香火,一家香火万家全,家家立起奶娘位,户户伏祀奶香烟,州州立造奶娘殿,殿点都朔奶金身,百花桥头亲许愿,麒麟送子到门楼,奉圣星斗下度关斩煞求吉保安弟子xxx词为堂下xx本命x年x月x日x时”。

桥东村道长季庆典正在诵读陈十四娘娘的故事,手抄本是他爷爷传给他的。摄影张冬萍

太平戏有很多剧,比如娘娘传、封神榜、八仙等,都是祈求平安时演给神灵看的。娘娘戏盛行在浙江、福建、广东、江西、台湾、新加坡等地。以木偶戏演出的形式又叫做“小戏”,以区别于真人演的“大戏”。太平戏小戏《娘娘传》的历史已有很多年,69岁的毛显气告诉我,从他小时候就已经有娘娘戏了。

桥西村有一座马仙宫,重建于1988年前后,居中供奉的是马仙娘娘(浙南闽东地方神),宫前有棵樟树,因此又叫“樟大坪宫”。宫里有三尊陈夫人像,一尊文士,两尊武士化身,一手拿龙角(法器,龙角是法主收的龙),一手拿剑,脚踩锣鼓(表示归位)。此次太平戏公演便请出了陈夫人的一尊武士化身。980多位村民以信仰陈娘娘为主,大概有五六十人信奉基督教,基督教徒与信奉道教陈娘娘的信徒之间是没有冲突的,大家互不干涉互不参与罢了,如太平戏公演期间要求全村吃素,而基督教徒则没有此讲究,村主任说,“他们从这儿走甚至会绕开戏台,更别说来看戏了”。

桥西村的樟大坪宫,雪溪乡就只有这一座马仙宫,现今的马仙宫院子是后来重修时加的。平日里宫门都是关闭的,每月初一十五村民会来祭拜添香。摄影张冬萍

马仙宫内景,供奉着马仙娘娘、陈娘娘、送子观音等神仙,墙上挂满了各地人送来的挂匾,村民说这些神仙都很灵验。摄影张冬萍

《娘娘传》的演出以木偶戏为主,真人很难演,因为陈十四是一个女性神灵,戏中会涉及到吹龙角作法、念咒等模拟现实道教法事的情节,而现实中女性是不能作法的,这里涉及到“声音的性别”问题,因此小戏相比大戏,更容易转换配音,木偶戏中陈娘娘作法时,往往由班主代替女性提线艺人说词。

泰顺地区木偶戏剧种以瓯剧(温州乱弹)和京剧为主,在温州地区还有昆剧。传统意义上的泰顺的戏班应该是乱弹,百丈镇和筱村镇喜欢演瓯剧,而今纯正的乱弹少之又少,从事乱弹的乐队也已不多,因此京剧唱腔中有更多的体现,神戏《娘娘传》常用京剧来演,一则京剧在演出中声音更高昂,京胡声音也好听,更容易衬托演出气氛;二则泰顺木偶戏班的演出市场主要在福建福鼎,福鼎地区更盛行京剧调子。

主胡伴着京二胡的调子响起,一声声试调的琴声传来,载着人们虔诚的信仰和对太平生活的期许,木偶戏就要开演了。

每本戏开演前和结束后都要放鞭炮,除秽驱煞。摄影张冬萍

木偶戏中陈十四正在作法收妖,蔡祖三正在模拟现实情景念咒。摄影张冬萍

公演太平戏

之所以农历七月请戏班来演出,是因为近年来村里人丁有损失,上月仕阳溪里又淹死过人。村民胡叙通是此次活动的“头人”(“福首”),9年前他曾担任过6年的村长,有一定的号召力,由他组织大家一起出钱请戏班演太平戏,做道场和大戏的花费都太高,因此便请了木偶戏班子来演。此次公演共有38位“福首”自愿出钱,每人1000元,木偶戏演出费用大概在50000元,公演期间还会有村民点香,加上香火钱如果不够演出花费则由38位“福首”平摊,如果有多出的香火钱便平分38份分给“福首”。太平戏最常演的剧本便是《娘娘传》,连台戏《娘娘传》共有13本,日场1:40、夜场19:00各演出一本,共演7天,公演期间由某一家村民自愿招待戏班艺人吃住。

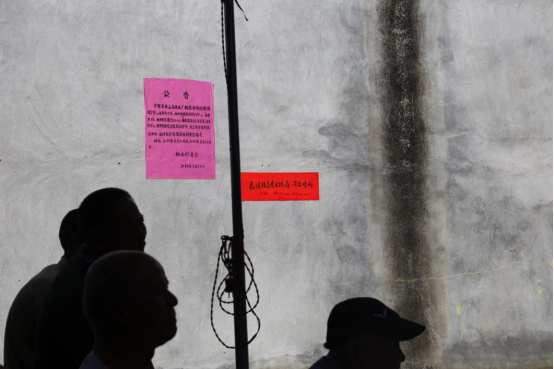

木偶戏台搭在桥西村新开发区前的空地,墙上贴了公告“泰顺县长春木偶戏演出时间”。摄影张冬萍

招待戏班吃住的桥西村村民家。摄影张冬萍

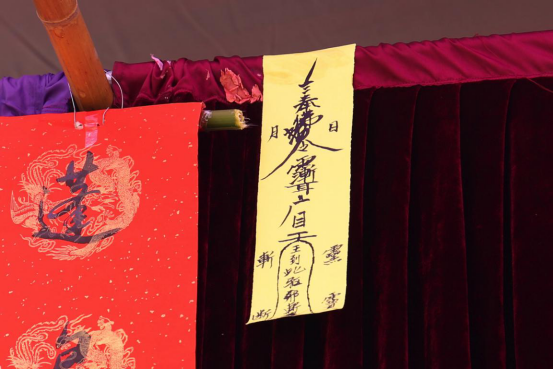

村里戏台搭建好后便要请娘娘请出来看戏,雪溪乡柳溪村的风水先生胡荣鹤来选择的吉日和时辰,并指明与娘娘犯冲的人回避,“圣母起位选农历七月初八甲子日利丑时吉初七下半夜两点钟凡3938岁人勿前”。

娘娘起位需要由道长去请,38位“头人”也要到场,桥东村34岁的道长季庆典,法号季炫真,是家族的第五代传人,20岁开始跟爷爷学习道法,也是此次太平戏的“福首”之一。请娘娘时道长要念咒语:

“今据中华人民共和国浙江省泰顺县七都二下东溪樟峰境桥东桥西两村居住奉圣迎出殿唱戏消灾解厄求吉保安为首弟子xxx领同合村众等上不为千金下不为别事词为合村男女近年以来村内欠吉人口生灾病符叠见祸患入村丁财两耗思无解救之方卷涓取今日是初八至十四日仗托弟子来到本宫迎请陈氏夫人出殿游境(圈洋),祈保各村太平家家户户平安消灾解难星辰光显寿命延长家门清吉人口平安诸缘美利万事亨通。本月初八至十四日戏曲圆满依旧请回夫人元君回转宫廷安位大吉。”

并需要“卜杯”看神灵是否同意出宫看戏,娘娘同意了便可起垫。看戏的位置同样要通过“圣杯”来问娘娘是否满意。请神的仪式进行的都很顺利,将娘娘安置在了正对戏台大概20米远的地方。

陈十四娘娘的神位被请到戏台对面。摄影张冬萍

陈十四娘娘远眺戏台,听村民说,只有在请陈娘娘的时候才会插龙旗迎接。摄影张冬萍

戏班开锣时间也有讲究,“戏传开锣选农历七月初八甲子日利未时吉初七下半一点三十分凡3932岁人勿前”。初八上午木偶戏剧团的艺人早早来桥西村布置演出戏台,由村里书法好的老人胡祖宜来写戏台对联和太平戏公演的海报,对联为“玉楼天半笙歌起,蓬岛仙班笑语和”,横批是“传神写意”,在戏台搭建的场所贴有海报“公演太平戏(木偶戏),时间:农历七月初八至十四日,七天免门票,地点:桥西村新开发区,要求:届时敬请村民素食,凡自愿捐资赞助者无论多少皆大欢喜,举办太平戏众首事同敬启”。

戏台前方的方桌上放满了祭祀品小三礼,长春木偶剧团的班主蔡祖三将戏台上贴了符,“黄色的符是四大天王,保护戏台;红色的符是娘娘的灵牌,上面插尺子、剪刀、镜子,这些都代表了女人。”

下午1:40分开锣,每本戏开锣和结束前都要放鞭炮,以便让不该“冲”的东西回避,同时除秽驱煞。第一天开演的第一本戏不演《娘娘传》,演一本彩头戏,又叫“好戏”或“头戏”,彩头戏演出的是彭祖求寿,只要是求吉的剧目均可。晚上19:00正式开演《娘娘传》,娘娘传这种神戏每本开头都要“打(排)八仙”,木偶八仙的位置依次为门童、寿德星君、福德星君、禄德星君、门童,福德星君语:“众仙下凡来,鲜花满地开,一声渔鼓响,引动众仙来,众位大仙请了,本境弟子xxx专心诚意请来梨园仙班,在此操演戏文,庆贺陈林李三位太后元君,通天圣母、马氏金仙娘娘、王杨二太保,庆贺本境地主施岭地主三位大王,千里眼顺风耳二位先生,庆贺门神、灶神、福德真神,过往虚空,众位神灵,合保此境上至村头下至水尾,合保此境户户平安,保男端正、保女团圆、男保千千花甲子、女保万万同根春……”。之后是“打加官”,意指天官赐福,招财进宝。其次是“拜天地”,此故事流行于三魁、仕阳一带,邱霞宗在《泰顺民间故事卷》1987年的一段口述采录中讲述了这一故事:兄妹二人上山砍柴,受到岩头鼓帮助躲过了世界末日,后来只好成亲繁衍人类。意指万子万孙。每本结束是每本戏的小团圆,要“圆台”,即众仙上台以镇台。同时,妖收完了,要请娘娘保佑头人,并上保村头下保村尾。

每本木偶戏演出结束后,都要有神仙镇台驱煞。摄影张冬萍

木偶戏《娘娘传》中是存在着人与神在空间上的一种沟通。戏中娘娘收妖作法的纸钱都要在现实中烧掉;演出第三本陈十四出生时,要放炮以示庆祝,在场的“头人”要一起烧香磕头祭拜;娘娘在白龙江求雨的时候要在江面铺上草席,作为念咒的一个道具,表演者要给娘娘打伞表示求雨成功;在娘娘归神时前台提线者要穿白衬衣以示悼念。

陈十四娘娘在白龙江求雨的时,戏台铺上草席,寓意江面。摄影张冬萍

娘娘归位的时间是农历七月十四,“圣母归位选农历七月十四庚午日利酉时吉酉下午六点钟凡337818岁人勿前”。归位前要“巡洋”,备好鼓、香火台、烧香用的锅,锣鼓队由木偶戏班7人组成,娘娘的轿子由四人来抬,道长做完道事,烟花爆竹响起,娘娘抬起开始“巡洋”,队列从前至后如下:香火台——娘娘塑像——烧香用的锅——大鼓——锣和唢呐队——放炮手,举着龙旗和彩旗的村民穿插其中。

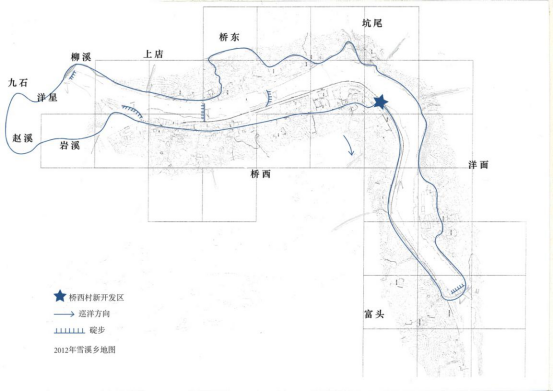

整个路线早在初五时插满了300面彩旗,凌晨五点出发,早上九点左右回来,将娘娘再送回看戏地方,路程大概有十几公里,全程四个小时。沿途依次经过桥西村——富头村——洋面村——坑尾——桥东村——上店——柳溪村——洋星——九石——赵溪——溪坪——桥西村,“巡洋”过程中村民可以“拦香”,放鞭炮迎接,点上红蜡烛,烧起金纸,上香跪拜,道长要念咒语,并吹起木质龙角,以保佑此地平安。

下午五点四十分左右,鞭炮声锣鼓声再次响起,众人把把娘娘抬回樟大坪宫,六点道长准时作法请娘娘归位。晚上第十三本戏唱完,“福首”还要磕头跪拜娘娘归神,并祭祀以大三礼(猪头、鱼肉、鸡蛋),同时道长念咒,意为戏曲唱圆满,归位圆满,求娘娘保护太平。

一场木偶戏尾声,要有祖师爷扫台,短短几句话,意为戏台演出了七天不干净了,把它扫干净并把来看戏的神鬼都送走,至此,木偶戏才算圆满结束。

“巡洋”开始,放起的礼花和鞭炮照亮了朦胧的天空,人们抬着娘娘启程,将福泽送到雪溪乡各个角落。摄影张冬萍

村民“拦香”,道长会在供奉的香前念咒,保佑其全境平安。摄影张冬萍

途中要经过几段山路,早在七天前,村里的“福首”就已经考察过路线,并清除了山路上的杂草。摄影张冬萍

经过长途跋涉,将娘娘送回桥西村的看台,等待下午吉时将娘娘送回宫中。摄影张冬萍

晚上十点左右,娘娘归神,木偶戏结束,“福首”们给娘娘磕头以求太平。摄影张冬萍

二十年今夕话太平

村子里每天聚集在此地看木偶戏的大概有200多村民,多为村里60岁以上的老年人和小孩子,老年人一边看着一边聊着家常,孩子们在一旁嬉戏打闹。太平戏演出的最后一天,村里82岁的爷爷胡荣亮递给我一本剧本,封面写着“《陈圣姑平妖传》剧情内容”,里面工整地记录了每一本演出的故事情节,我翻开来看,“文革以后未有演出,虽有迷信色彩,但只是人们精神寄托而已,保民平安……”。我又想起了雷美银在唱到娘娘落水归神时动情的泪水,一方水土养一方人,我只得感慨这片土地上人们信仰的美好。

木偶戏夜场,村民们聚集到戏台,前来看戏的村民较下午场会多一些,大家边看戏边说笑边唠家常。摄影张冬萍

木偶戏台前嬉戏的孩子们。摄影张冬萍

我想起了鲁迅的《社戏》,他笔下那出神入化的看社戏的过程远远要比社戏本身精彩,桥西村并非赵庄,山脚下普通的戏台也不及夜航看戏的趣味,但是,它们同样都展现出乡村最本原的活态文化状态,于我这确是一种宝贵的享受。今天乡村文化在不断发生流变,82岁的剧本老人上次看娘娘戏也还是20年前,或许多年后我也真的只能感慨“不再看到那夜似的好戏了”。如何守住民间文化的话题,似乎在我心里又沉重了许多。

82岁的爷爷胡荣亮认真专注地看着戏,写着剧本。摄影张冬萍

终笔之际,听到了泰顺突发山洪的消息,曾经站在冲毁的三魁薛宅廊桥,季天渊和我讲述她在桥上看父亲演木偶戏的故事,故事似乎定格在了那里。桥西村也一片汪洋,那排靠着路边干净的小白楼,一层被淹,家具也都被冲走,洪水褪去剩下的是满屋的泥泞,听着新闻里不断有人伤亡,不免让我多了几分真切的心痛。

艺术为生存,太平戏也是一种文化信仰实现的情感手段。面对无法回避的天灾,人们更加祈望太平,信仰也才会显得愈发有力量。

农历七月十五(8月17日),被山洪冲毁前的泰顺三魁薛宅廊桥。摄影张冬萍

泰顺提线木偶戏田野纪实

木偶戏《娘娘传》表演现场

木偶戏台的前台与后台。摄影张冬萍

前台提线艺人正在表演木偶戏《娘娘传》,从左至右依次为蔡祖三、雷美银、翁士升。摄影张冬萍

《娘娘传》第十三本,陈娘娘求雨不慎落水归神,雷美银动情处流下眼泪。摄影张冬萍

陈十四娘娘求雨成功时,提线艺人要给她打伞,表示求雨的顺利和对娘娘的尊崇。摄影张冬萍

木偶戏表演过程中,村民不断给娘娘添香。摄影张冬萍

木偶戏台搭建现场

农历七月初七时,村民早已搭建好戏台,初八,木偶戏班开始搭建表演戏台。摄影张冬萍

木偶戏班正在搭建木偶戏表演戏台,村里“头人”前来帮忙。摄影张冬萍

木偶戏班艺人正在悬挂木偶,一场连台木偶戏表演大概用到五六十身木偶。摄影张冬萍

村民正在给木偶戏台贴对联,以祈求表演顺利。摄影张冬萍

木偶戏台贴的四大天王之一的驱邪符,保护戏台,灵符都是蔡祖三亲手绘制。摄影张冬萍

木偶戏台前供奉陈十四娘娘的供品,有素食、年糕、酒茶,供品数目要逢单。摄影张冬萍

农历七月十四“巡洋”现场

农历七月十四,“福首”们正在准备抬娘娘“巡洋”,图为“围首”胡叙通和村民一起将娘娘装轿。摄影张冬萍

“巡洋”准备工作结束,等待吉时启程。摄影张冬萍

“巡洋”的线路,全程有十几公里,耗时四小时。绘制张冬萍

道长季庆典走在娘娘神位一侧,不时吹起龙角,驱除小鬼。摄影张冬萍

现实中的龙角和木偶戏中娘娘手持的龙角指的是同一个,吹龙角是个技术活。图为道长季庆典正在用力吹响龙角。摄影张冬萍

木偶戏班的艺人担任“巡洋”队伍中的锣鼓班。摄影张冬萍

村民不断给娘娘添香,一路香火旺盛。摄影张冬萍

村民虔诚地跪下给娘娘磕头,往往队伍走出很远还不断鞠躬祭拜。摄影张冬萍

队伍会从富头经过碇步到达洋面,是此次“巡洋”途中经过的唯一一座碇步。摄影张冬萍

点缀在蓝天、白雾、绿山间的“巡洋”队伍。摄影张冬萍

两个小朋友在等待娘娘回归,信仰的力量从小就在心里播下种子。摄影张冬萍

下午五点四十分,娘娘被送回樟大坪宫,等待归位。摄影张冬萍

季庆典在念咒请陈十四娘娘归位。摄影张冬萍

木偶戏结束后村民供奉大三礼,季庆典道长念咒,请娘娘安心归位,并保佑全境太平。摄影张冬萍

(来源:中央美术学院)